Stilles Ertrinken: Anzeichen erkennen und richtig handeln

Ertrinken sieht nicht immer so aus wie im Film: Kein Strampeln, kein Schreien – oft ist da nur erschreckende Stille. Besonders Kinder sind gefährdet. Wir zeigen dir, wie du Warnzeichen erkennst, was in der Not zählt und wie du durch einfache Maßnahmen Leben retten kannst.

Inhaltsverzeichnis

- Ertrinken ist nicht immer gleich: primäres und sekundäres Ertrinken

- Unterschiede zwischen primärem und sekundärem Ertrinken

- Welche Arten des primären Ertrinkens gibt es?

- Was passiert beim stillen Ertrinken im Körper?

- Warum ist stilles Ertrinken so gefährlich?

- So erkennst du die Anzeichen von stillem Ertrinken

- Erste Hilfe: So handelst du im Ernstfall

- Prävention: So kannst du stilles Ertrinken verhindern

- Fazit – Aufmerksam sein rettet Leben

- FAQ: Häufige Fragen zum stillen Ertrinken

Ertrinken ist nicht immer gleich: primäres und sekundäres Ertrinken

Wer noch nie mit dem Thema in Berührung gekommen ist, denkt vielleicht: Wenn ein Mensch ertrinkt, sieht das immer gleich aus: hektisches Strampeln, laute Hilferufe, dramatische Szenen.

Doch das ist ein Irrtum. Tatsächlich gibt es ganz unterschiedliche Arten des Ertrinkens. Einige davon sind so unauffällig, dass sie kaum bemerkt werden.

Medizinisch unterscheidet man dabei zwei übergeordnete Kategorien. Beide Formen können lebensbedrohlich sein.

Primäres Ertrinken

Primäres Ertrinken passiert direkt im Wasser. Die betroffene Person bekommt keine Luft, schluckt Wasser und verliert oft innerhalb weniger Sekunden das Bewusstsein. Man unterscheidet zwischen zwei Varianten: dem feuchten und dem trockenen Erstickungstod.

- Beim feuchten Erstickungstod gelangt tatsächlich Wasser in die Lunge. Wenn die Betroffenen weiter unter Wasser bleiben, wird der Atemreflex irgendwann so stark, dass Wasser eingeatmet wird. Das führt zu einer lebensbedrohlichen Störung des Gasaustauschs in der Lunge.

- Beim trockenen Erstickungstod kommt es bereits beim Kontakt mit kaltem Wasser, etwa im Gesicht, zu einem reflexartigen Krampf der Stimmbänder. Dadurch wird die Luftröhre blockiert, und es gelangt kein Wasser in die Lunge, aber eben auch keine Luft. Dieser Sauerstoffmangel kann zum Atemstillstand führen.

Sekundäres Ertrinken

Sekundäres Ertrinken tritt zeitlich verzögert auf, meist erst Stunden nach einem Vorfall im Wasser. Dabei gelangt Wasser in die Lunge, was zu einer Entzündungsreaktion oder zu Atemnot führen kann. Und das, obwohl die Person zunächst scheinbar unverletzt aus dem Wasser gekommen ist.

Unterschiede zwischen primärem und sekundärem Ertrinken

| Kriterium | Primäres Ertrinken | Sekundäres Ertrinken |

|---|---|---|

| Zeitpunkt | Während des Badeunfalls | Stunden nach dem Wasserkontakt |

| Ort des Geschehens | Direkt im Wasser | Nach dem Verlassen des Wassers (z. B. zu Hause) |

| Symptome | Atemnot, Bewegungslosigkeit, Bewusstlosigkeit | Husten, schnelle Atmung, Erschöpfung, Unruhe |

| Verlauf | Akute Lebensgefahr, sofortiger Notfall | Symptome entwickeln sich schleichend |

| Erste Hilfe | Sofort aus dem Wasser holen, Wiederbelebung, Notruf 112 | Beobachten, bei Auffälligkeiten ärztlich abklären lassen |

Welche Arten des primären Ertrinkens gibt es?

-

Typisches (lautes) Ertrinken

-

Hier kämpfen Betroffene sichtbar ums Überleben: Sie schlagen um sich, rufen um Hilfe, versuchen, über Wasser zu bleiben.

-

Stilles Ertrinken

-

Die wohl tückischste Form: Sie passiert leise und unauffällig, oft direkt vor den Augen anderer. Es gibt keine Hilfeschreie, kein Strampeln, kein Winken. Stilles Ertrinken ist häufig und wird oft zu spät bemerkt. Besonders bei kleinen Kindern kann das innerhalb weniger Sekunden lebensgefährlich werden.

-

Beinahe-Ertrinken

-

Wenn eine Person gerade noch rechtzeitig gerettet wurde und bei Bewusstsein ist, spricht man von Beinahe-Ertrinken. Auch hier sollte man aufmerksam bleiben. Es kann zu Spätfolgen wie Atemnot oder Entzündungen kommen, selbst wenn der Vorfall glimpflich verlief.

Was passiert beim stillen Ertrinken im Körper?

Beim stillen Ertrinken reagiert der Körper auf akute Atemnot mit einem Schutzmechanismus: Die Atemwege verkrampfen sich reflexartig, um zu verhindern, dass Wasser in die Lunge gelangt. Das Problem dabei: Auch Sauerstoff kann nicht mehr eingeatmet werden.

In dieser Phase kämpfen Betroffene im Stillen ums Überleben. Sie können nicht schreien, nicht husten und oft auch nicht um Hilfe rufen, weil ihnen die Luft fehlt. Die Muskeln verkrampfen, um Energie zu sparen. Gleichzeitig erschöpfen sie schnell und sinken kraftlos unter die Wasseroberfläche.

Nach wenigen Sekunden ohne Sauerstoff beginnt der Kohlendioxidgehalt im Blut anzusteigen, was zur Bewusstlosigkeit führen kann. In schweren Fällen gelangt trotzdem Wasser in die Lunge, was häufig lebensgefährliche Schäden am Lungengewebe verursacht oder zum Atemstillstand führt.

Warum ist stilles Ertrinken so gefährlich?

Das Gefährliche am stillen Ertrinken ist, dass es kaum sichtbar ist – und deshalb oft zu spät erkannt wird. Für Außenstehende sieht es häufig so aus, als wäre alles in Ordnung.

Was viele nicht wissen: Schon nach etwa 30 Sekunden ohne Sauerstoff kann das Bewusstsein verloren gehen – besonders bei kleinen Kindern, die schneller erschöpfen. Wenn niemand eingreift, besteht akute Lebensgefahr.

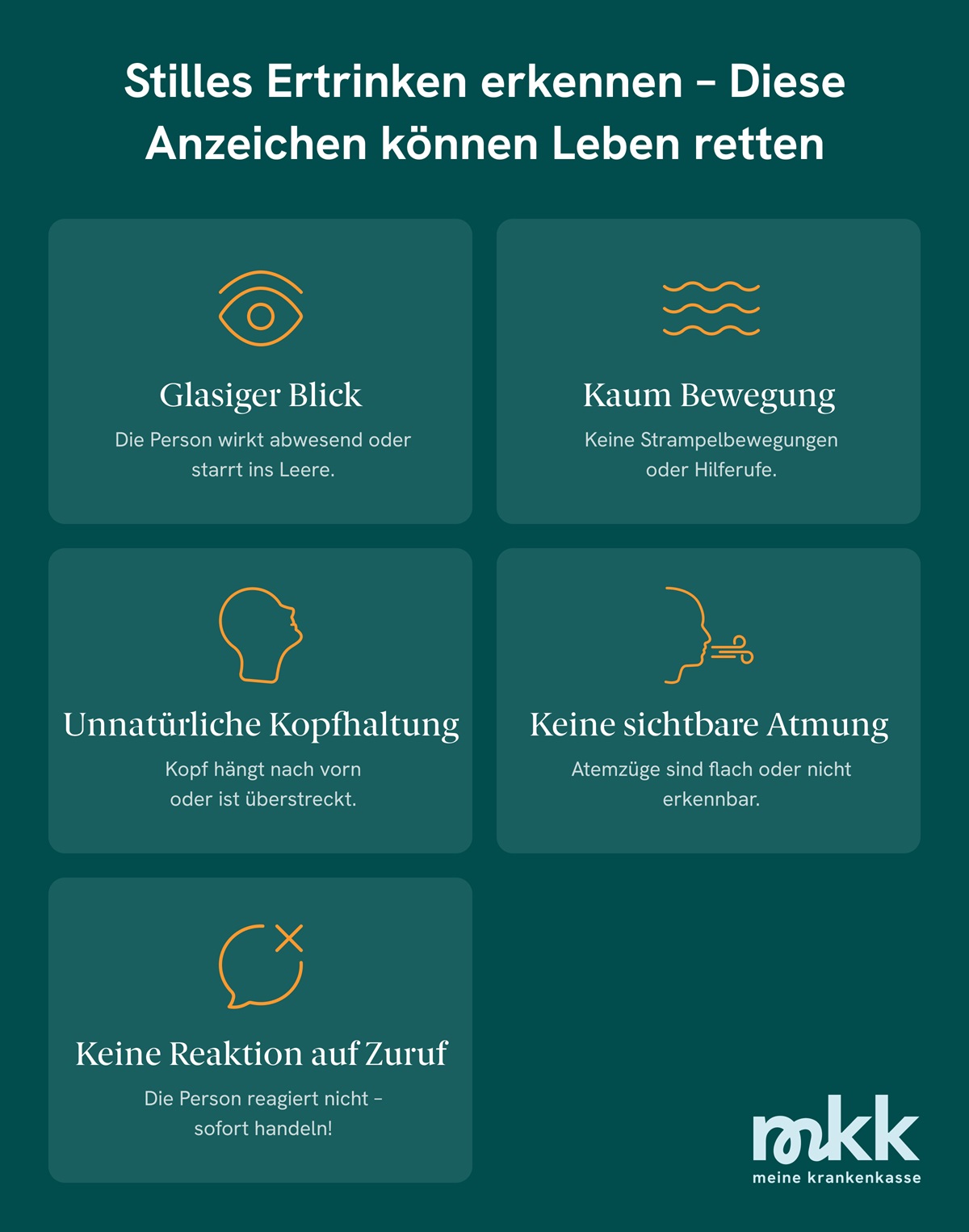

So erkennst du die Anzeichen von stillem Ertrinken

Diese Warnsignale solltest du kennen. Sie können lebensrettend sein:

- Glasiger oder leerer Blick: Die Person starrt ins Leere und wirkt dabei abwesend oder benommen. Das ist ein Hinweis darauf, dass sie sich in Not befindet.

- Ungewöhnlich ruhiges Verhalten im Wasser: Wer plötzlich ganz still im Wasser treibt oder kaum noch Bewegungen macht, könnte in ernsthafter Gefahr sein.

- Gesenkter Kopf oder nach hinten gelegter Kopf: Der Kopf hängt nach vorn oder ist unnatürlich weit nach hinten gestreckt. Das kann auf Erschöpfung oder Atemnot hinweisen.

- Mühe beim Atmen oder keine sichtbare Atmung: Die Atmung ist flach, unregelmäßig oder gar nicht erkennbar – ein klares Warnsignal.

- Kein Reagieren auf Zuruf: Wenn eine Person nicht reagiert, obwohl du sie ansprichst oder dich näherst, solltest du sofort handeln.

- Versuch, sich über Wasser zu halten, ohne Winken oder Schreien: Die Arme bewegen sich seitlich oder stoßen nach unten – ein stiller Versuch, nicht unterzugehen, ohne dabei um Hilfe zu rufen.

Wichtig: Wenn du dir nicht sicher bist, sprich die Person sofort an oder gehe ins Wasser – lieber einmal zu viel als einmal zu wenig.

Schnelles Handeln bei diesen Anzeichen kann Leben retten

Erste Hilfe: so handelst du im Ernstfall

- Ansprechen: Sprich die Person laut und deutlich an – wirkt sie verwirrt, reagiert nicht oder schaut dich glasig an, kann das ein Warnzeichen sein. Reagiert sie nicht, handle sofort.

- Absichern: Hole die Person so schnell wie möglich aus dem Wasser – aber achte dabei auf deine eigene Sicherheit. Wenn nötig, nutze Hilfsmittel wie einen Rettungsring oder eine Schwimmnudel, um dich nicht selbst in Gefahr zu bringen.

- Notruf wählen (112): Sobald du die Situation überblickt hast, rufe den Notruf. Gib an, dass es sich um einen Badeunfall handelt und nenne den genauen Ort. Warte auf weitere Fragen der Ansprechperson.

- Lebenszeichen prüfen: Atmet die Person noch? Ist sie bei Bewusstsein? Wenn Atmung oder Puls fehlen, muss sofort mit der Wiederbelebung begonnen werden.

- Wiederbelebung starten (wenn nötig): Beginne mit Herz-Druck-Massage und Beatmung. Wenn du unsicher bist, wie das geht: Hier findest du eine Anleitung zur Wiederbelebung bei Kindern. Auch bei Erwachsenen kann schnelles Handeln Leben retten.

- Vor Ort bleiben: Bleibe bei der betroffenen Person, bis professionelle Hilfe eintrifft. Sprich ruhig mit ihr, halte ihre Hand – allein deine Anwesenheit kann Sicherheit geben.

Prävention: So kannst du stilles Ertrinken verhindern

Viele Situationen lassen sich durch einfache Maßnahmen vermeiden. Diese Punkte helfen, das Risiko zu minimieren:

- Nie unbeaufsichtigt lassen: Kinder, insbesondere Kleinkinder, dürfen nie allein am oder im Wasser sein. Auch flaches Wasser, wie in einer Badewanne, einem Planschbecken oder einem Eimer, kann lebensgefährlich sein. Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit reicht aus.

- Früh schwimmen lernen: Schwimmkurse ab dem Vorschulalter stärken nicht nur die körperliche Sicherheit, sondern geben Kindern auch Selbstvertrauen im Wasser. Tipp: Besonders im Sommer lohnt es sich, die Baderegeln regelmäßig gemeinsam mit den Kindern durchzugehen – am besten in spielerischer Form. Sicherheit beginnt mit Aufmerksamkeit.

- Hilfsmittel richtig nutzen: Schwimmflügel, Schwimmwesten oder Schwimmsitze können zusätzlichen Schutz bieten, aber sie ersetzen niemals die aktive Aufsicht durch Erwachsene. Manche Hilfsmittel geben eine falsche Sicherheit und bergen sogar zusätzliche Risiken, wenn sie nicht korrekt verwendet werden.

- Gefahrenquellen sichern: Offene Wasserstellen wie Pools, Gartenteiche oder Regentonnen sollten kindersicher abgesperrt oder abgedeckt sein. Auch Planschbecken im Garten sollten nach der Nutzung entleert oder gesichert werden.

- Wissen hilft: Ein Erste-Hilfe-Kurs speziell für Kinder (zum Beispiel bei Rettungsdiensten oder lokalen Anbietern) vermittelt dir das nötige Wissen, um im Ernstfall schnell und richtig zu handeln. Denn wer weiß, was zu tun ist, kann im Notfall Leben retten.

Fazit – Aufmerksam sein rettet Leben

Stilles Ertrinken ist tückisch, gerade weil es so unauffällig geschieht. Doch wer die Anzeichen kennt, schnell handelt und weiß, wie man hilft, kann Leben retten. Besonders bei Kindern zählt jede Sekunde.

FAQ: Häufige Fragen zum stillen Ertrinken

-

Was ist der Unterschied zwischen stillem und sekundärem Ertrinken?

-

Beim stillen Ertrinken passiert der Vorfall direkt im Wasser. Sekundäres Ertrinken tritt erst Stunden später auf, wenn Wasser in die Lunge gelangt ist und zu Atemproblemen führt.

-

Wie viel Wasser reicht zum Ertrinken?

-

Schon wenige Zentimeter Wasser reichen bei kleinen Kindern aus, etwa in einer mit Wasser gefüllten Badewanne, einem Eimer oder einem Planschbecken.

-

Wie schnell tritt Bewusstlosigkeit beim Ertrinken ein?

-

Je nach Verfassung und Situation können schon nach 30 Sekunden erste Aussetzer auftreten. Nach ein bis zwei Minuten kann die Bewusstlosigkeit eintreten, nach wenigen Minuten besteht Lebensgefahr.