Fehlgeburt: verstehen, verarbeiten, vorwärtsblicken

Eine Fehlgeburt gehört zu den schwersten Erfahrungen, die Paare erleben können. Sie ist ein einschneidendes Ereignis, das die körperliche und die geistige Gesundheit und auch die Beziehung von zwei Menschen auf die Probe stellt. In diesem Ratgeber findest du Rat und fundiertes Wissen, wenn du ein Baby verloren hast.

Inhaltsverzeichnis

- Tabuthema Fehlgeburt – Warum wir offen sprechen müssen

- Was ist eine Fehlgeburt?

- Welche Arten von Fehlgeburten gibt es?

- Was bedeutet eine Fehlgeburt für die Betroffenen?

- Warum kommt es zu Fehlgeburten?

- Ursachen und Risiken für eine Fehlgeburt

- Warnsignale: Was sind die Symptome einer Fehlgeburt?

- Fehlgeburt erkannt: Das sind die nächsten Schritte

- Auswirkungen von Fehlgeburten

- Fehlgeburt verarbeiten: Das kannst du tun

- Mutterschutz nach einer Fehlgeburt

- Der Neuanfang nach einer Fehlgeburt

- Fehlgeburt: Hilfsangebote und Ansprechpersonen für Betroffene

- Fazit: Gemeinsam das Schweigen brechen und Unterstützung finden

- FAQ: Häufige Fragen und Antworten rund um das Thema Fehlgeburt

- Quellen und weitere Informationen

Tabuthema Fehlgeburt: Warum wir offen sprechen müssen

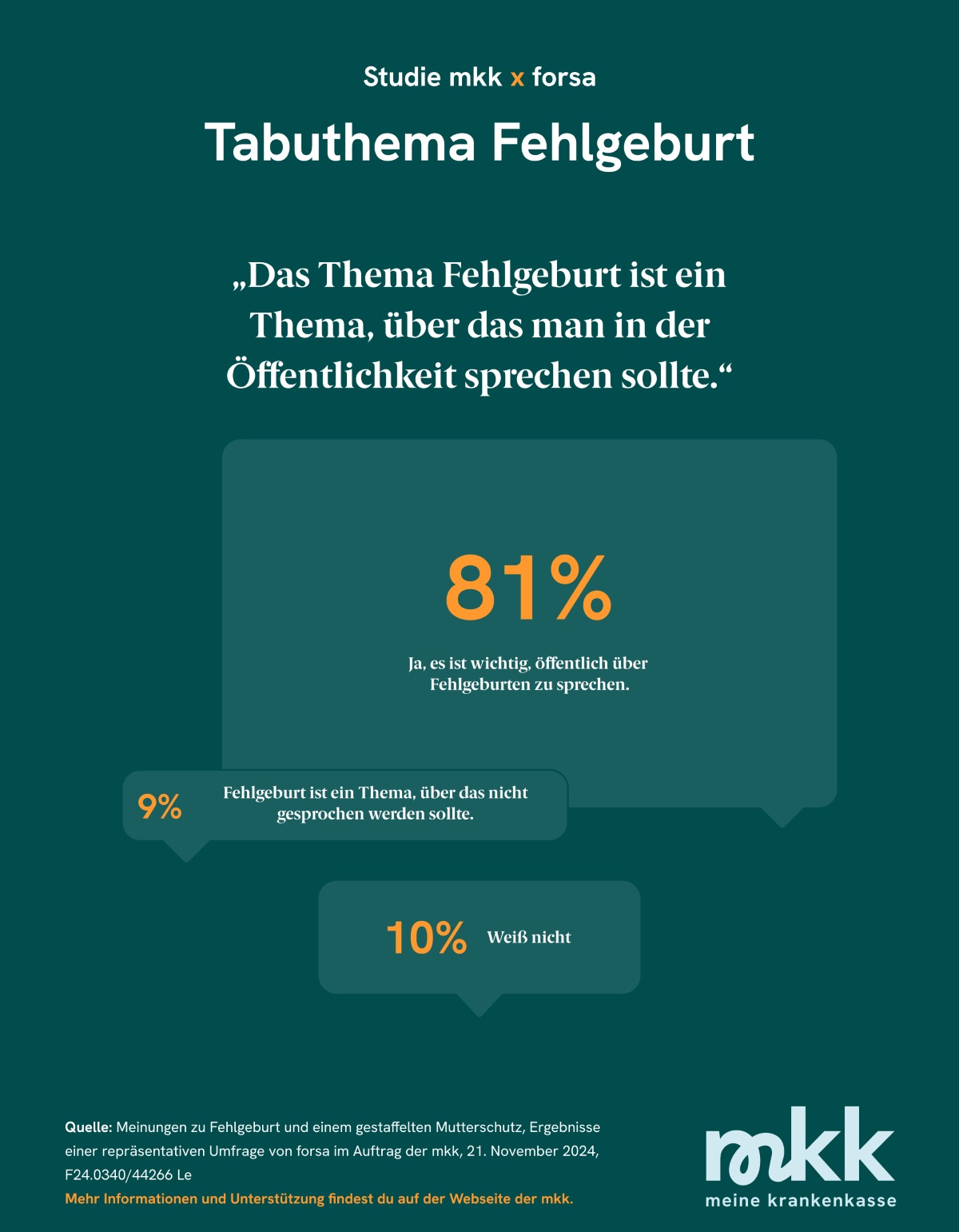

Es sind weltweit jährlich etwa 23 Millionen Frauen, die eine Fehlgeburt erleiden. Das entspricht einer Rate von 15,3 Prozent aller Schwangerschaften. Eine hohe Zahl, über die niemand gerne spricht. Laut einer repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag der mkk - meine krankenkasse aus dem November 2024 wissen aber nur wenige Menschen, wie häufig Fehlgeburten tatsächlich vorkommen und was das für die Betroffenen bedeutet.

- Fast zwei Drittel der Befragten unterschätzen, wie häufig Fehlgeburten vorkommen.

Gleichzeitig zeigt die Umfrage, dass es Zeit ist, das Schweigen zu brechen:

- Über 80 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass Fehlgeburten mehr in der Öffentlichkeit thematisiert werden sollten. Dass Betroffene über eine Fehlgeburt frei und offen sprechen können, finden sogar 90 Prozent der Befragten wichtig.

Wir als Krankenkasse möchten Unterstützung anbieten und den Betroffenen Mut machen. Auch wenn jede Fehlgeburt individuell ist, eines ist sicher: Niemand sollte mit diesem Verlust allein sein müssen.

Umfrage-Ergebnisse

Was ist eine Fehlgeburt?

Endet eine Schwangerschaft bevor das Kind lebensfähig ist, so spricht man von einer Fehlgeburt (Abort). Als lebensfähig definiert die Medizin ein Baby mit mindestens 500 Gramm und ab der 24. Schwangerschaftswoche.

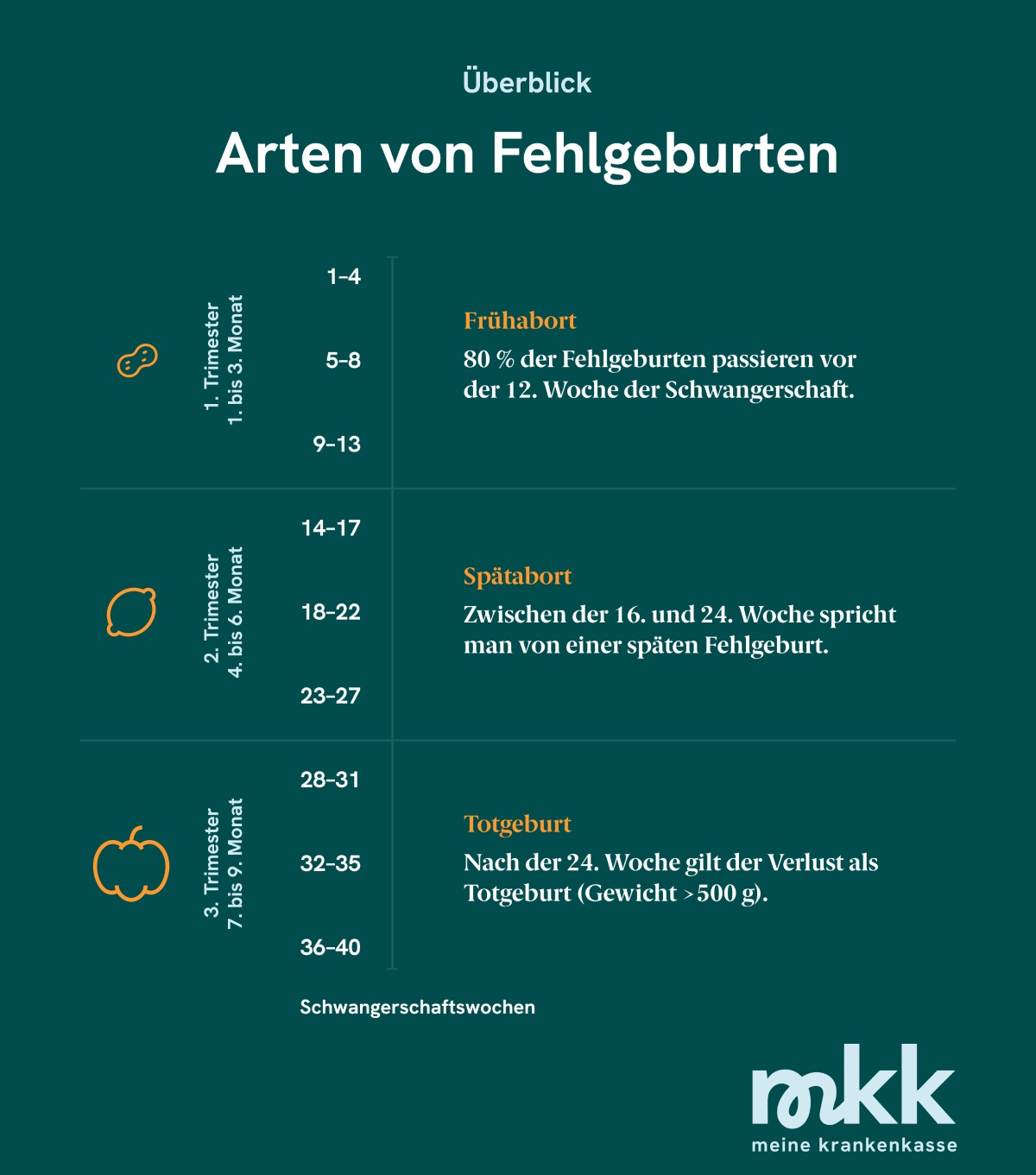

Welche Arten von Fehlgeburten gibt es?

Je nachdem, in welchem Zeitraum die Fehlgeburt stattfindet, unterscheidet man zwischen folgenden Arten.

Frühabort

Die meisten Fehlgeburten – rund 80 Prozent – passieren in den ersten drei Monaten, also innerhalb der ersten 12 Schwangerschaftswochen. In diesem Fall spricht man von einem Frühabort.

Spätabort

Wenn der Verlust zwischen der 16. und der 24. Schwangerschaftswoche auftritt, wird er als Spätabort bezeichnet.

Totgeburt

Tritt der Verlust nach der 24. Woche ein oder wiegt das Kind mehr als 500 Gramm, gilt dies als Totgeburt oder auch „stille Geburt“.

Arten von Fehlgeburten

Was bedeutet eine Fehlgeburt für die Betroffenen?

Eine Fehlgeburt ist für den weiblichen Körper eine Belastung – keine Frage. Aber auch für die Seele ist ein solcher Verlust oftmals ein schmerzhafter Einschnitt, auf den man sich in der Regel nicht vorbereiten kann. Hinzu kommt, dass viele Betroffene – laut einer Umfrage von Bardos et. al. sind es 37 Prozent – sich schuldig und allein fühlen.

Sie trauern und stellen sich Fragen: Warum ist das passiert? Habe ich etwas falsch gemacht?

Warum kommt es zu Fehlgeburten?

In den ersten drei Monaten der Schwangerschaft ist der Embryo besonders empfindlich.

Häufig sind genetische Veränderungen der Grund, warum sich der Embryo nicht weiterentwickelt. Sein Wachstum zu stoppen, ist dann ein ganz natürlicher Mechanismus des Körpers.

Genetische Anomalien sind die häufigste Ursache für wiederholte Fehlgeburten. Auch andere Risikofaktoren beeinflussen den Verlauf einer Schwangerschaft. Auch in der späteren Schwangerschaft gibt es bestimmte Risikofaktoren, die eine Fehlgeburt begünstigen können.

Ursachen und Risiken für eine Fehlgeburt

-

Alter der Mutter

-

Ab 35 Jahren steigt das Risiko für Komplikationen. Eine Schwangerschaft gilt dann als Risikoschwangerschaft.

-

Chronische Erkrankungen

-

Krankheiten wie Diabetes, Schilddrüsenstörungen, Bluthochdruck und starkes Übergewicht erhöhen die Gefahr einer Fehlgeburt.

-

Infektionen während der Schwangerschaft

-

Bestimmte Infektionen können dazu führen, dass die Fruchtblase vorzeitig platzt und Wehen zu früh ausgelöst werden.

Infektionen, wie Malaria oder Cytomegalovirus, können bis zu 15 Prozent der frühen und 66 Prozent der späten Fehlgeburten ausmachen (Giakoumelou et al., 2015).

-

Probleme mit der Gebärmutter

-

Myome, Polypen und strukturelle Veränderungen der Gebärmutter können das Wachstum des Fötus beeinträchtigen. Ebenso haben Frauen, die an einer milden Endometriose leiden, ein fast doppelt so hohes Risiko für eine Fehlgeburt.

-

Muttermundschwäche (Zervixinsuffizienz)

-

Wenn der Muttermund das Gewicht des Babys nicht halten kann, besteht das Risiko einer Fehlgeburt. Vernarbungen können die Funktion zusätzlich stören.

-

Störungen an Plazenta oder Nabelschnur

-

Wenn der Fötus nicht ausreichend mit Nährstoffen versorgt wird, kann das seine Entwicklung gefährden.

-

Konsum von Suchtmitteln

-

Der Konsum von Alkohol und Nikotin oder anderen Drogen wie beispielsweise Cannabis, LSD oder Kokain kann zu schwerwiegenden Entwicklungsstörungen führen.

-

Seelische Belastung und Stress

-

Starker emotionaler Stress oder frühere Fehl- oder Totgeburten belasten die Psyche und können sich negativ auf die Schwangerschaft auswirken.

Warnsignale: Was sind die Syptome einer Fehlgeburt?

Blutungen in der Schwangerschaft sind nicht ungewöhnlich – oft harmlos, aber immer ein Grund, genauer hinzusehen. Sie können ein erstes Warnsignal für eine Fehlgeburt sein.

Besonders zu Beginn der Schwangerschaft können leichte Schmierblutungen oder zarte Blutungen ein Warnsignal sein. Solange der Muttermund geschlossen ist und die Herztöne des Babys zu hören sind, sprechen Ärztinnen und Ärzte von einem drohenden Abort – ein Zustand, bei dem die Schwangerschaft oft noch stabilisiert werden kann.

Die Anzeichen einer Fehlgeburt hängen stark davon ab, wie weit die Schwangerschaft fortgeschritten ist.

Frühe Fehlgeburt (bis zur 12. Schwangerschaftswoche)

In den ersten Wochen der Schwangerschaft finden viele Entwicklungen gleichzeitig statt. Doch gerade in dieser sensiblen Phase kann es passieren, dass der Körper die Schwangerschaft nicht aufrechterhalten kann.

Eine frühe Fehlgeburt zeigt sich oft mit Symptomen, die leicht mit einer normalen Periode verwechselt werden können:

- Blutungen, die stärker als gewohnt sind und manchmal Gewebeteile enthalten.

- Krampfartige Schmerzen im Unterbauch, ähnlich wie bei Regelschmerzen.

- Schwangerschaftssymptome verschwinden: Plötzlich nachlassende Übelkeit oder das Gefühl, dass die Brüste weniger spannen, können ein Zeichen dafür sein, dass das humane Choriongonadotropin (hCG), das Schwangerschaftshormon, zurückgeht.

Manche Frauen nehmen eine Fehlgeburt gar nicht war. Das befruchtete Ei geht mit der Monatsblutung ab. Dass die Schwangerschaft vom Körper beendet wurde, ist für viele Betroffene sicherlich schmerzhaft. Es zeigt jedoch, dass ein solcher Abort in der frühen Phase in der Regel nicht verhindert werden konnte.

Späte Fehlgeburt (ab der 12. Woche)

Je weiter die Schwangerschaft fortschreitet, desto deutlicher sind die Anzeichen einer möglichen Fehlgeburt:

- Nachlassende oder ausbleibende Bewegungen des Kindes

- Vorzeitige Wehen oder ein unerwarteter Abfluss von Fruchtwasser

- Heftige Blutungen, oft mit Blutklumpen oder Geweberesten

- Starke, krampfartige Schmerzen im Unterbauch, die intensiver sind als übliche Menstruationsbeschwerden.

Bist du dir unsicher? Hör auf deinen Körper und suche dir ärztliche Hilfe

-

Wenn eines dieser Anzeichen auftritt, ist es wichtig, ärztliche Hilfe zu suchen. Auch wenn nicht jede Blutung oder jedes Ziehen im Bauch Grund zur Panik ist, gibt es Sicherheit, wenn deine Ärztin oder dein Arzt nachsieht und den Verlauf der Schwangerschaft überwacht.

Fehlgeburt erkannt: Das sind die nächsten Schritte

Wenn eine Fehlgeburt festgestellt wird, hängt das weitere Vorgehen davon ab, wie weit die Schwangerschaft fortgeschritten ist.

In den ersten Wochen der Schwangerschaft

Oft stößt der Körper den Embryo von selbst aus – ähnlich wie bei einer stärkeren Monatsblutung. Das geschieht auf natürliche Weise und erfordert nicht immer eine Behandlung.

Manchmal verbleiben jedoch Gewebereste in der Gebärmutter, die zu Infektionen führen können. In diesem Fall wird eine Ausschabung, auch Kürettage genannt, durchgeführt.

Das ist ein kurzer, sicherer Eingriff, bei dem die Gebärmutter sanft von den Resten gereinigt wird. Die Kürettage dauert meist nur 10 bis 15 Minuten, findet unter Vollnarkose statt und wird meist ambulant durchgeführt.

Nach der 16. Schwangerschaftswoche

Bei einer späten Fehlgeburt ist der Fötus bereits so weit entwickelt, dass er nicht durch eine Ausschabung entfernt werden kann. In diesem Fall muss das Kind vaginal, also auf natürlichem Weg, geboren werden.

Dieser Prozess ist körperlich und emotional besonders schwer zu bewältigen, weshalb eine einfühlsame Begleitung durch Ärztinnen, Ärzte und Fachkräfte in dieser Zeit wichtig ist.

Auswirkungen von Fehlgeburten

Eine Fehlgeburt hinterlässt nicht nur körperliche Spuren, sondern kann auch emotional tiefgreifende Folgen haben. Viele Frauen erleben Gefühle von Trauer, Schuld oder Leere, die sie lange begleiten.

Hinzu kommt oft das Gefühl, mit dem Erlebten allein zu sein, weil in der Öffentlichkeit kaum darüber gesprochen wird. Das zeigt auch die nationale Umfrage in den USA von Bardos et. al. von 2015. Das Forscherteam untersuchte die öffentliche Wahrnehmung und das Verständnis von Fehlgeburten. Sie zeigte, dass viele Befragte ein starkes Interesse daran hatten, mehr über die Ursachen und Auswirkungen von Fehlgeburten zu erfahren. Zudem ergaben sich erhebliche Wissenslücken und das Bedürfnis nach besserer Aufklärung.

89 Prozent der Befragten halten es für wichtig, mehr über die Auswirkungen von Fehlgeburten zu forschen und zu berichten. Besonders Frauen, jüngere Menschen unter 45 Jahren und Eltern minderjähriger Kinder wünschen sich mehr Aufmerksamkeit für dieses Thema.

Mehr Forschung und offene Berichterstattung könnten nicht nur das Bewusstsein stärken, sondern auch dabei helfen, Betroffene besser zu unterstützen und ihnen zu zeigen: Du bist nicht allein. Fehlgeburten sind ein sensibles, aber wichtiges Thema, das mehr Raum in der Öffentlichkeit verdient.

Fehlgeburt verarbeiten: Das kannst du tun

Egal, in welcher Phase die Fehlgeburt auftritt: Es ist völlig normal, dass der Körper Zeit zur Heilung braucht. Auch die Seele braucht Raum, Trauer braucht Zeit. Jeder geht seinen eigenen Weg, um den Schmerz zu verarbeiten. Betroffene sollten wissen: Es gibt keine “richtige” Art zu trauern.

Scheue dich nicht, Hilfe in Anspruch zu nehmen – sei es durch Gespräche mit deiner Ärztin oder deinem Arzt, Angehörigen oder mit Hilfe von psychologischer Unterstützung.

Mutterschutz nach einer Fehlgeburt

In Deutschland beginnt der gesetzliche Mutterschutz ab der 13. Schwangerschaftswoche. Die Schutzfrist ist gestaffelt und beträgt je nach Zeitpunkt der Fehlgeburt zwei bis acht Wochen:

- zwischen der 13. und 16. Schwangerschaftswoche: zwei Wochen

- zwischen der 17. und 19. Schwangerschaftswoche: sechs Wochen

- zwischen der 20. und 23. Schwangerschaftswoche: acht Wochen

Während dieser Zeit besteht ein Beschäftigungsverbot, und Frauen haben Anspruch auf Mutterschaftsgeld und Arbeitgeberzuschuss. Für Fehlgeburten vor der 13. Schwangerschaftswoche gibt es weiterhin keinen gesetzlichen Mutterschutz, aber die Möglichkeit einer Krankschreibung.

Ab der 24. Schwangerschaftswoche gelten die Schutzfristen wie bei einer Entbindung. Das sind in den meisten Fällen die sechs Wochen vor der Entbindung eines Kindes sowie die Wochen nach der Geburt, in denen Frauen in der Regel acht Wochen lang nicht arbeiten.

Frauen, die eine Fehlgeburt erleiden, müssen nicht in Mutterschutz gehen. Sie können selber entscheiden, ob sie sich alternativ krankschreiben lassen oder zur Arbeit gehen.

Der Neuanfang nach einer Fehlgeburt

Wenn du nach einer Fehlgeburt wieder den Wunsch verspürst, schwanger zu werden bringt dieser Wunsch oft Hoffnung, aber auch Ängste mit sich – beides ist vollkommen normal. Gib deinem Körper und deiner Seele die Zeit, die sie brauchen.

Eine ärztliche Untersuchung kann helfen, mögliche körperliche Ursachen auszuschließen und gibt dir Sicherheit. Sprich offen mit deiner Partnerin oder deinem Partner über deine Gefühle und Gedanken. Es ist ein neuer Anfang, der mit Geduld, Selbstfürsorge und Unterstützung gestärkt werden kann.

In einer groß angelegten Studie zeigte sich, dass Frauen nach einer Fehlgeburt in der Regel gute Chancen auf eine erfolgreiche Schwangerschaft hatten, insbesondere wenn sie keine weiteren Risikofaktoren wie fortgeschrittenes Alter oder chronische Erkrankungen hatten (Magnus et al., 2019).

Fehlgeburt: Hilfsangebote und Ansprechpersonen für Betroffene

Es gibt viele Unterstützungsangebote für Frauen und Männer, die eine Fehlgeburt erleben mussten. Ob Selbsthilfegruppe, Beratungsstellen oder psychologische Betreuung – in der folgenden Tabelle findest du Organisationen, die dir helfen können.

| Name | Beschreibung | Website |

|---|---|---|

| Telefonseelsorge | Anonyme, kostenfreie Beratung per Telefon oder vor Ort mit über 300 Mitarbeitenden. Persönliche Hilfe an 25 Standorten deutschlandweit verfügbar. | www.telefonseelsorge.de |

| Pro Familia | Beratungsangebote zu Familie, Sexualität, Schwangerschaft und Kinderwunsch. Ärztinnen und Ärzte sowie Psychologinnen und Psychologen bieten persönliche Unterstützung vor Ort. | www.profamilia.de |

| Initiative Regenbogen | Kreis betroffener Eltern, die Kinder vor oder kurz nach der Geburt verloren haben. Infomaterial, persönlicher Austausch und Mitgliedschaft möglich. | www.initiative-regenbogen.de |

| Kindsverlust | Kostenlose Beratung während Schwangerschaft, Geburt und erster Lebenszeit. Hilfreiche Adressen und Austauschmöglichkeiten für Betroffene werden angeboten. | www.kindsverlust.ch |

| Mein Sternenkind | Online-Forum des Sozialdienst Kath. Frauen und Männer Wattenscheid e. V. zur Unterstützung trauernder Eltern. Persönlicher Austausch, individuelle Beratung und Treffen ergänzen das digitale Angebot. | www.fehlgeburt.info |

| Hopes Angel | Unterstützung für Eltern nach einer Fehlgeburt mit Vernetzung zu Hebammen, Bestatterinnen und Bestattern sowie Krankenhäusern. Angebot von Trauerbegleitung und Sternenkindfotografie. | www.hopesangel.com |

Fazit: Gemeinsam das Schweigen brechen und Unterstützung finden

Eine Fehlgeburt ist ein emotionaler und körperlicher Einschnitt, der das Leben vieler Betroffener erschüttert. Es ist wichtig zu wissen, dass du mit deiner Trauer und deinen Fragen nicht allein bist.

Verständnis, Unterstützung und offene Gespräche helfen dabei, das Erlebte zu verarbeiten und Schritt für Schritt nach vorne zu blicken.

Egal, ob es darum geht, die Ursachen zu verstehen, die richtigen nächsten Schritte zu gehen oder sich Hilfe zu holen: Du darfst dir Zeit nehmen und auf dich achten.

Es bleibt wichtig, das Thema Fehlgeburt aus der Tabuzone zu holen – für mehr Verständnis, mehr Forschung und vor allem für alle Betroffenen, die in dieser Zeit nicht allein gelassen werden dürfen.

FAQ: Häufige Fragen und Antworten rund um das Thema Fehlgeburt

-

Was ist eine Fehlgeburt

-

Eine Fehlgeburt ist das vorzeitige Ende einer Schwangerschaft vor der 24. Woche. Tritt sie bis zur 12. Woche auf, spricht man von einem Frühabort, danach von einem Spätabort.

-

Wie häufig kommt es zu Fehlgeburten?

-

Etwa jede vierte bestätigte Schwangerschaft endet in einer Fehlgeburt, meist in den ersten drei Monaten. Die Dunkelziffer mag aber höher liegen, weil viele Frauen eine Schwangerschaft und somit den Abort in dieser Phase gar nicht bemerken.

-

Woran erkenne ich eine Fehlgeburt

-

Anzeichen können Blutungen, krampfartige Unterbauchschmerzen und das Nachlassen von Schwangerschaftssymptomen wie Übelkeit sein. Falls du dir unsicher bist, solltest du ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

-

Was passiert nach einer Fehlgeburt?

-

In den ersten Wochen stößt der Körper die Schwangerschaft oft von selbst ab. Bleiben Gewebereste zurück, wird eine Ausschabung (Kürettage) durchgeführt. Bei späten Fehlgeburten muss das Kind vaginal geboren werden.

-

Was sind die häufigsten Ursachen für eine Fehlgeburt?

-

In den meisten Fällen sind Chromosomenfehler verantwortlich. Weitere Faktoren können Infektionen, hormonelle Störungen, Vorerkrankungen oder strukturelle Probleme der Gebärmutter sein.

-

Welche Unterstützung gibt es nach einer Fehlgeburt?

-

Betroffene können sich an Beratungsstellen wie Pro familia oder Selbsthilfegruppen wenden. Auch Hebammen stehen zur Nachbetreuung zur Seite. Niemand muss allein durch diese Zeit gehen.

-

Gibt es Mutterschutz nach einer Fehlgeburt?

-

In Deutschland beginnt der gesetzliche Mutterschutz ab der 13. Schwangerschaftswoche. Die Schutzfrist ist gestaffelt und beträgt je nach Zeitpunkt der Fehlgeburt zwei bis acht Wochen:

- zwischen der 13. und 16. Schwangerschaftswoche: zwei Wochen

- zwischen der 17. und 19. Schwangerschaftswoche: sechs Wochen

- zwischen der 20. und 23. Schwangerschaftswoche: acht Wochen

Während dieser Zeit besteht ein Beschäftigungsverbot, und Frauen haben Anspruch auf Mutterschaftsgeld und Arbeitgeberzuschuss. Für Fehlgeburten vor der 13. Schwangerschaftswoche gibt es weiterhin keinen gesetzlichen Mutterschutz, aber die Möglichkeit einer Krankschreibung.

-

Kann ich einer Fehlgeburt vorbeugen?

-

Nicht alle Fehlgeburten lassen sich verhindern. Ein gesunder Lebensstil mit ausgewogener Ernährung, Verzicht auf Drogen und regelmäßiger Vorsorge kann das Risiko senken.

-

Wie gehe ich mit der Trauer nach einer Fehlgeburt um?

-

Trauer ist individuell. Offene Gespräche mit Freundinnen und Freunden oder Fachleuten, Rituale wie Gedenkorte und Selbstfürsorge können helfen, das Erlebte zu verarbeiten.

Quellen und weitere Informationen

- Serie zum Thema Fehlgeburt im Fachmagazin „The Lancet“

- Quenby S, Gallos ID, Dhillon-Smith RK, et al. Miscarriage matters: the epidemiological, physical, psychological, and economic costs of early pregnancy loss. The Lancet. 2021;397(10285):1658-1667. Miscarriage matters: the epidemiological, physical, psychological, and economic costs of early pregnancy loss

- Bardos J, Hercz D, Friedenthal J, Missmer SA, Williams Z. A national survey on public perceptions of miscarriage. Obstetrics & Gynecology. 2015;125(6):1313-1320.

- Hooker AB, Lemmers M, Thurkow AL, et al. Systematic review and meta-analysis of intrauterine adhesions after miscarriage: prevalence, risk factors and long-term reproductive outcome. Human reproduction update. 2014;20(2):262-278.

- Sugiura-Ogasawara M, Ozaki Y, Katano K, Suzumori N, Kitaori T, Mizutani E. Abnormal embryonic karyotype is the most frequent cause of recurrent miscarriage. Human reproduction. 2012;27(8):2297-2303.

- Giakoumelou S, Wheelhouse N, Cuschieri K, Entrican G, Howie SE, Horne AW. The role of infection in miscarriage. Human reproduction update. 2016;22(1):116-133.

- Schwartz ASK, Wölfler MM, Mitter V, et al. Endometriosis, especially mild disease: a risk factor for miscarriages. Fertility and sterility. 2017;108(5):806-814. e802.

- Magnus MC, Wilcox AJ, Morken N-H, Weinberg CR, Håberg SE. Role of maternal age and pregnancy history in risk of miscarriage: prospective register based study. bmj. 2019;364.